科研成果汇编丨2022年深圳先进院脑所代表性研究成果

2023年,中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所(以下简称“脑所”)将迈进第七个年头。脑所定位于脑认知神经基础、非人灵长类脑疾病动物模型资源库建立及脑疾病机制与治疗新策略研究,已形成一支多学科交叉汇聚的脑科学科研团队,人员规模超500人,包括加拿大皇家科学院院士、德国科学院院士及诺贝尔生理学或医学奖获得者等10人,国家杰青、长江、国家重点引进人才工程专家及“四青”人才等骨干52人。目前已拥有1个中科院重点实验室,1个国家药监局重点实验室,1个广东省重点实验室、1个广东省药监局重点实验室,7个深圳市级重点实验室,1个深圳市工程研究中心,以及221名在读研究生与博士后。2022年脑所科研领域硕果累累,共发表包括Nature, Nature Biomedical Engineering, Nature Communication, Neuron, Molecular Psychiatry 等国际顶级期刊在内的论文175篇,专著1本,其中CNS及其子刊20篇,IF>10的论文47篇。

以下为2022年脑所代表性研究成果汇总。新年伊始,让我们一起回顾总结,展望未来!

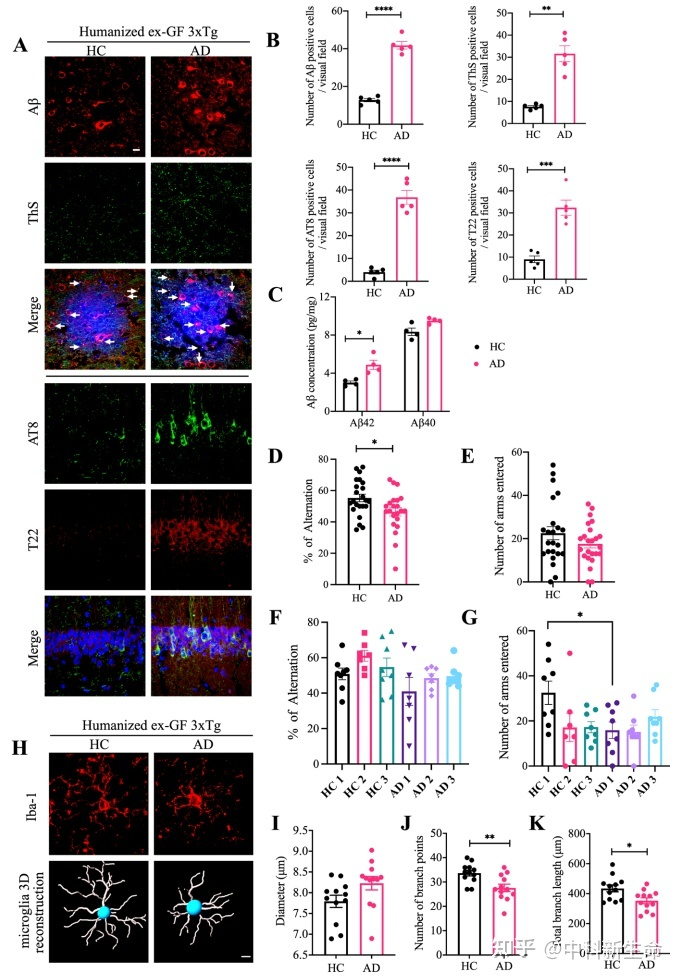

1、国际热点-肠道菌群对阿尔兹海默病机理影响

2022年1月11日,叶克强团队等在Gut 期刊发表题为Gut microbiota regulate Alzheimer’s disease pathologies and cognitive disorders via PUFA associated neuroinflammation 的文章,该研究通过阿尔茨海默病(Alzheimer’s disease,AD)小鼠模型和人源化粪菌移植(FMT)实验发现,AD相关肠道菌群(以拟杆菌属富集为特征)可通过激活C/EBPβ/AEP通路,并上调促炎症性的多不饱和脂肪酸(Poly-unsaturated fatty acid,PUFA)代谢,以增强小神经胶质细胞活化及神经炎症,从而促进AD病理及认知障碍。这些发现支持行为缺陷、小胶质细胞激活和AD病理需要复杂的肠道微生物组,肠道微生物组有助于AD小鼠模型的病理,并且人类微生物组的失调可能是AD的危险因素。

图 | 移植AD患者粪菌后的无菌小鼠表现出增强的

AD病理和认知缺陷

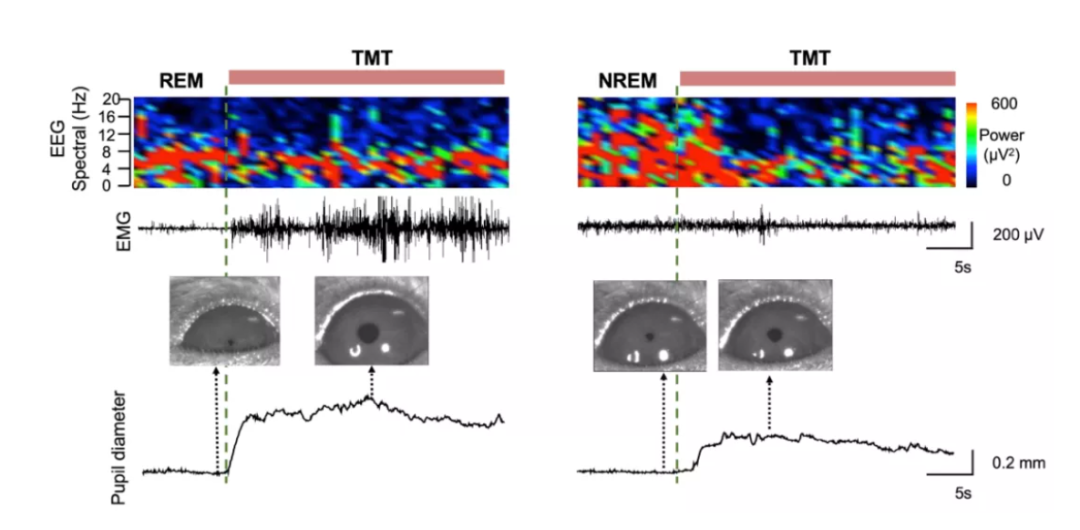

2、王立平团队揭示快速眼动睡眠参与本能恐惧反应的神经机制

2022年1月22日,王立平团队在Neuron杂志在线发表了题为The subthalamic corticotropin-releasing hormone neurons mediate adaptive REM sleep responses to threat 的研究论文,首次揭示了调控快速眼动睡眠与本能防御行为的“共享”神经环路,此大脑的“节能”模式的建立可能在进化过程中因适应环境的挑战而得到了发展和强化,此“共享”环路的发现揭示了快速眼动睡眠具有潜在“防御天敌”的功能。

本研究使用自主研发的小动物眼动监测方法结合脑电肌电记录,发现相较于NREM睡眠,REM睡眠期间给予天敌气味能够更快唤醒小鼠,且醒来后唤醒程度更高,这提示REM睡眠可能扮演着睡眠中“哨兵”的角色,用以快速感知环境中可能的威胁。不只以一种全新的方式来理解大脑在维持生命体适应环境的重要角色,也为睡眠障碍及本能恐惧失调相关精神疾病共患病的诊断与治疗提供了可能的靶点。

图 | REM和NREM睡眠下对天敌刺激的响应

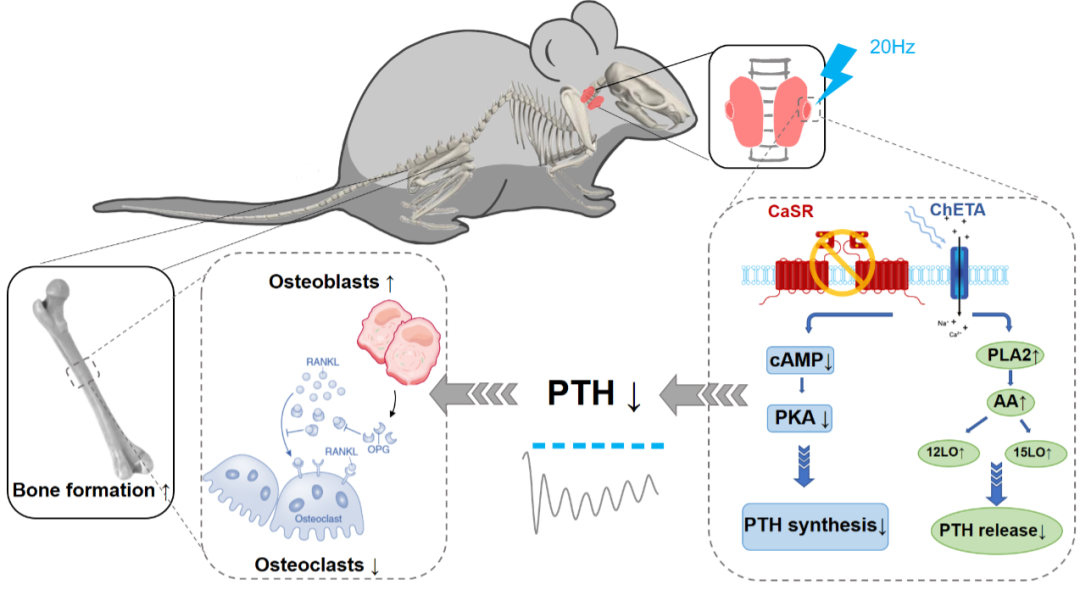

3、杨帆团队通过光调控甲状旁腺素分泌干预骨丢失

2022年2月9日,杨帆团队的最新研究成果 An optogenetic approach for regulating human parathyroid hormone secretion 在Nature Communications 上线发表。

研究团队历时5年,创新性地将光遗传技术运用于甲状旁腺素(Parathyroid Hormone, PTH)的分泌调控,通过精准节律性调节PTH分泌,干预继发性甲旁亢引发的骨丢失。该研究拓展了光遗传技术在骨与内分泌研究领域的应用,并为推进光遗传技术的临床转化提供科学依据。

图 | REM和NREM睡眠下对天敌刺激的响应

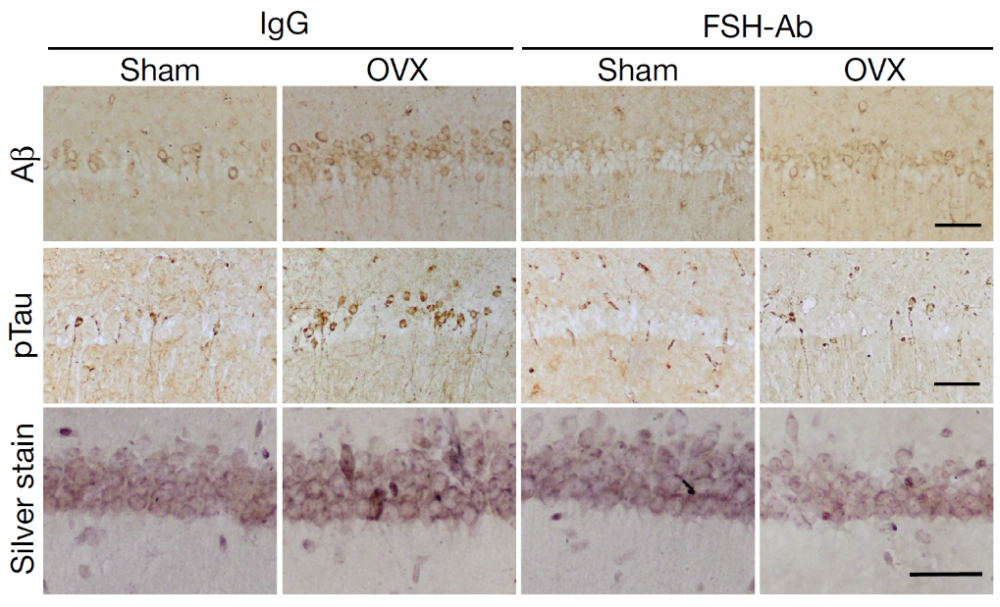

4、叶克强团队首次揭示卵泡刺激素增高是女性比男性更容易罹患阿尔兹海默症的重要原因

2022年3月3日,叶克强团队在Nature杂志发表题为FSH blockade improves cognition in mice with Alzheimer’s disease的文章,首次揭示卵泡刺激素(Follicle-Stimulating-Hormone,FSH)增高是女性比男性更容易罹患阿尔兹海默症(AD)的重要原因。

该科研团队多年来一直致力于神经退行性疾病发病机制、早期诊断与药物开发的研究,在系统总结了团队上百篇前沿学术论文成果基础上,提出原创性理论:CEBPβ/AEP通路的激活是导致神经退行性疾病的核心推动因素。基于该理论,团队对绝经前后女性体内浓度差异急剧变化的荷尔蒙物质进行研究,并试验了何种荷尔蒙可选择性的激活CEBPβ/AEP通路。终于他们发现了FSH这一重要的致病性因素。下一步将针对特定风险基因如ApoE4与FSH的关系进行机制层面的深入研究, 以解释为什么ApoE4 女性携带者更容易患病。目前。针对FSH的特异性抗体正在临床前研究,以期不久实现对AD的全新治疗策略。

图 | FSH抗体治疗可以减轻卵巢切除后AD小鼠的

AD相关病理改变及认知功能下降

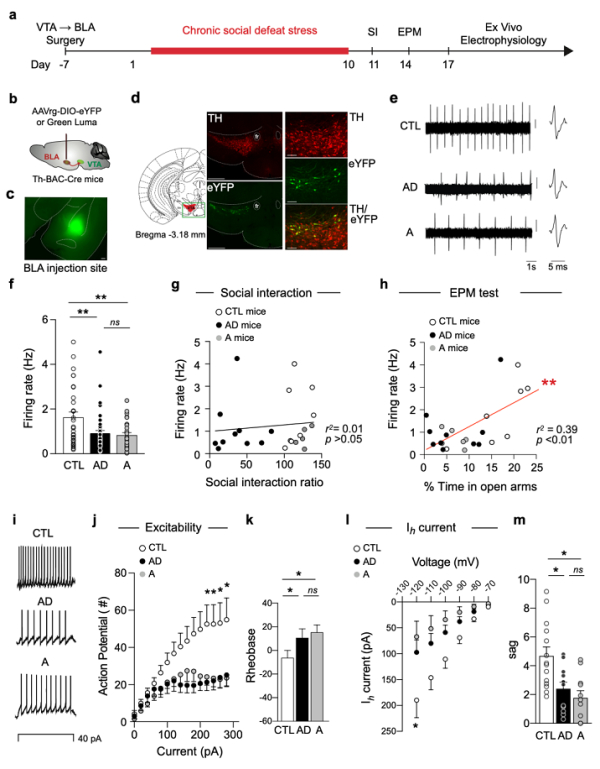

5、韩明虎团队揭示VTA-BLA投射神经元编码焦虑行为而非抑郁行为

2022年3月22日,韩明虎团队在Nature Communications上发表题为Midbrain projection to the basolateral amygdala encodes anxiety-like but not depression-like behaviors的最新研究成果,揭示了投射至基底外侧杏仁核(BLA)的腹侧被盖区(VTA)多巴胺(DA)神经元编码焦虑样行为而不是抑郁样行为。此外,VTA-BLA多巴胺神经元无论是在焦虑单独条件下,还是在焦虑/抑郁共病条件下,都选择性地控制焦虑相关行为。该研究为中脑多巴胺系统情感障碍脑图谱的建立提供了重要信息,为VTA-BLA环路功能障碍导致的焦虑症和焦虑/抑郁共病的治疗开辟了新途径。

图 | VTA-BLA环路活动与CSDS诱导的焦虑相关行为相关

但与抑郁相关行为没有相关性

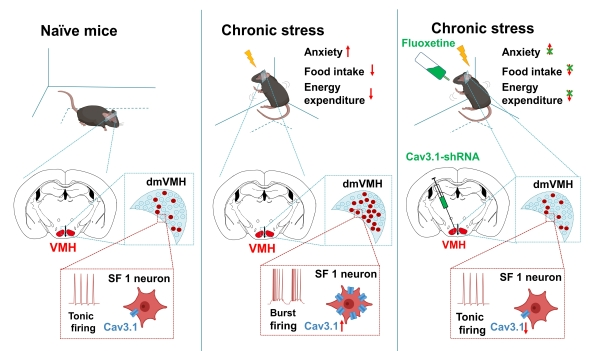

6、杨帆团队揭示压力应激导致焦虑与代谢异常的神经机制

2022年3月22日,杨帆团队在Molecular Psychiatry上发表题为Cav3.1-driven bursting firing in ventromedial hypothalamic neurons exerts dual control of anxiety-like behavior and energy expenditure 的研究成果,揭示了慢性压力应激中下丘脑腹内侧核团(Ventromedial hypothalamus, VMH)神经元的簇状放电对焦虑及能量代谢的调控作用,而钙离子通道Cav3.1在上述调控中扮演了重要角色。该研究成果不仅深入解析了压力应激导致焦虑与代谢异常的神经机制,也为干预焦虑应激相关疾病提供新的干预策略。

通过研究,团队首先发现了慢性压力应激小鼠出现焦虑样行为和代谢平衡异常(摄食减少,能量消耗降低),其VMH核团中簇状放电神经元的比例和强度也会显著上升。利用光遗传技术调控VMH神经元可以诱发簇状放电和VMH钙活动增强;而持续诱发的簇状放电则能够模拟慢性压力应激类似的焦虑样行为以及代谢变化。

图 | 0VMH神经元簇状放电调控焦虑样行为及能量代谢

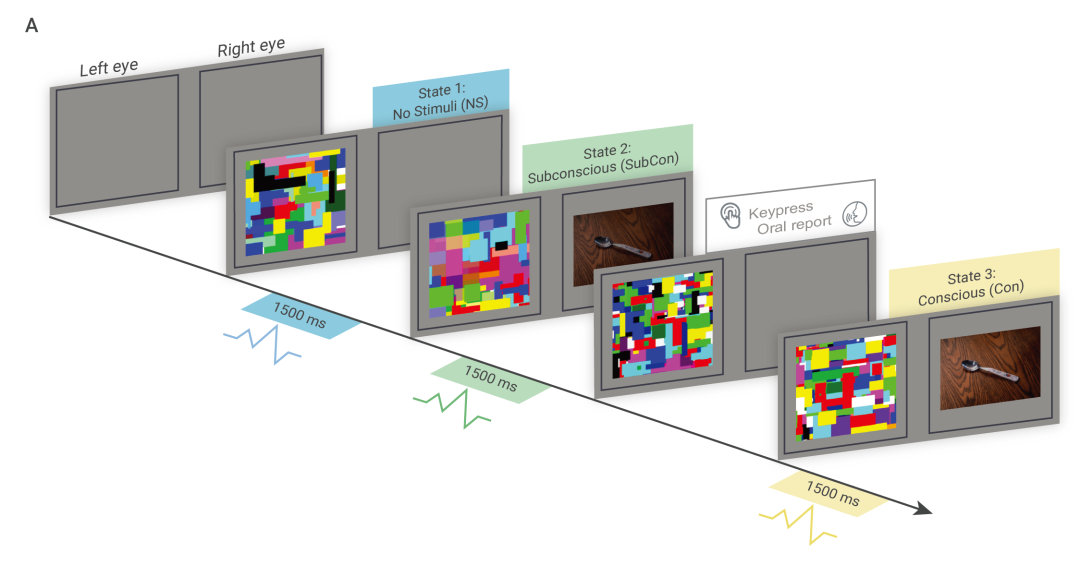

7、戴辑团队揭示视觉意识涌现过程中大脑的动态变化特征

2022年4月20日,戴辑团队联合中国科学院心理研究所、南昌大学附属第二医院团队,在The Innovation杂志在线发表了题为Mapping the emergence of visual consciousness in the human brain via brain-wide intracranial electrophysiology 的文章,从感知觉层面,揭示了视觉感知从无意识到意识下再到意识上涌现过程中,大脑各区域神经信号的动态变化特征,从而大大增进了对意识形成的神经生物学基础的理解。

本研究综合运用意识调制CFS范式、大规模的颅内脑电记录技术及基于机器学习的分析方法,揭示了视觉意识涌现过程中全脑尺度的神经信号变化特征,指出了主导不同意识状态转换的关键脑区以及脑电信号中的关键特征,从而大大增进了我们对意识形成的神经机制的理解。该研究的结论在部分符合经典的意识理论的同时,也对过往的一些实验和理论研究提出了新的挑战,从而有望促进新的意识理论形成,助力科学界充分理解“意识的生物学本源”的终极问题。

图 | 调制视觉意识状态的心理物理实验CFS范式

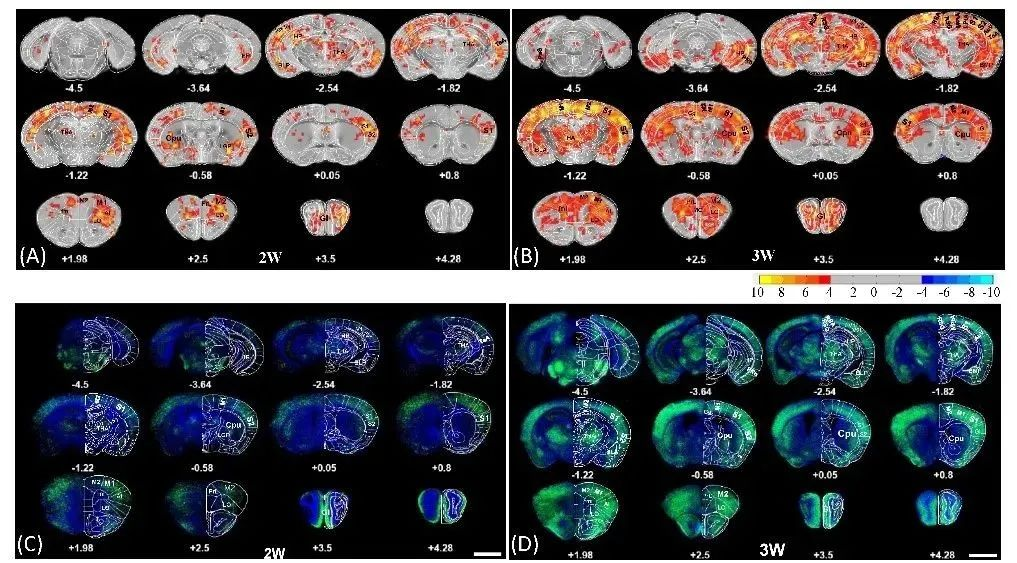

8、徐富强/王杰团队实现星形胶质细胞活体成像

2022年4月28日,徐富强团队在Nature子刊Molecular Psychiatry杂志上发表题为In vivo Imaging of Astrocytes in the Whole Brain with Engineered AAVs and Diffusion Weighted Magnetic Resonance Imaging 的研究成果。自2016年起,团队在徐富强研究员和王杰研究员的带领下,联合磁共振成像与病毒基因改造技术率先提出一种新型基因编码生物磁共振成像技术,逐步实现神经元网络(Neuroimage, 2019; Human Brain Mapping, 2021)和星形胶质细胞(Molecular Psychiatry, 2022)在体水平的无创检测。本研究中,团队基于基因编码生物磁共振成像技术,首次建立了一种在体无创全脑检测星形胶质细胞的新技术。

全脑维度星形胶质细胞的新型检测技术的开发将有助于加强对星形胶质细胞功能的理解,提升对其在调控整个中枢神经网络中的认识,为研究神经系统疾病的致病机制和治疗靶点提供了新思路。另外,该技术可应用到疾病模型小鼠相关的星形胶质细胞异常的相关机制研究,为此类疾病的早期预防起到了重要作用。

图 |活体全脑星形胶质细胞成像及其荧光成像效果验证

9、李蕾团队发现有机污染物在脑-睾丸轴层面破坏男性生育力

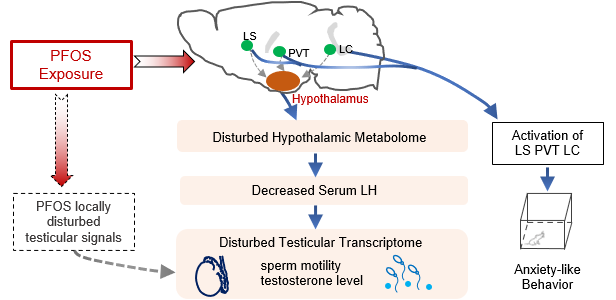

2022年6月23日,李蕾团队与香港浸会大学裘槎环科所CKC Wong教授课题组、桂林医学院广西省环境污染物研究与组学分析重点实验室黎镜波教授课题组的最新合作研究成果,以Perfluorooctanesulfonic Acid Exposure Altered Hypothalamic Metabolism and Disturbed Male Fecundity为题,在线发表于环境污染领域权威期刊Science of The Total Environment(IF=10.753)上。

研究团队在神经生物学、生殖内分泌与环境毒理学的交叉领域,针对全氟辛烷磺酸(PFOS)这一难降解有机污染物对男性生育力的破坏作用及机制展开合作研究,发现PFOS暴露会导致下丘脑代谢通路紊乱,并通过下丘脑-垂体-睾丸轴影响生育力。此外,该研究也发现PFOS暴露激活了大脑中的蓝斑、丘脑室旁核及外侧隔核等压力应激相关核团,且伴随动物的焦虑样行为,提示其对负性情绪的影响值得更多关注。

图 | 有机污染物PFOS在脑-睾丸轴层面影响睾丸功能

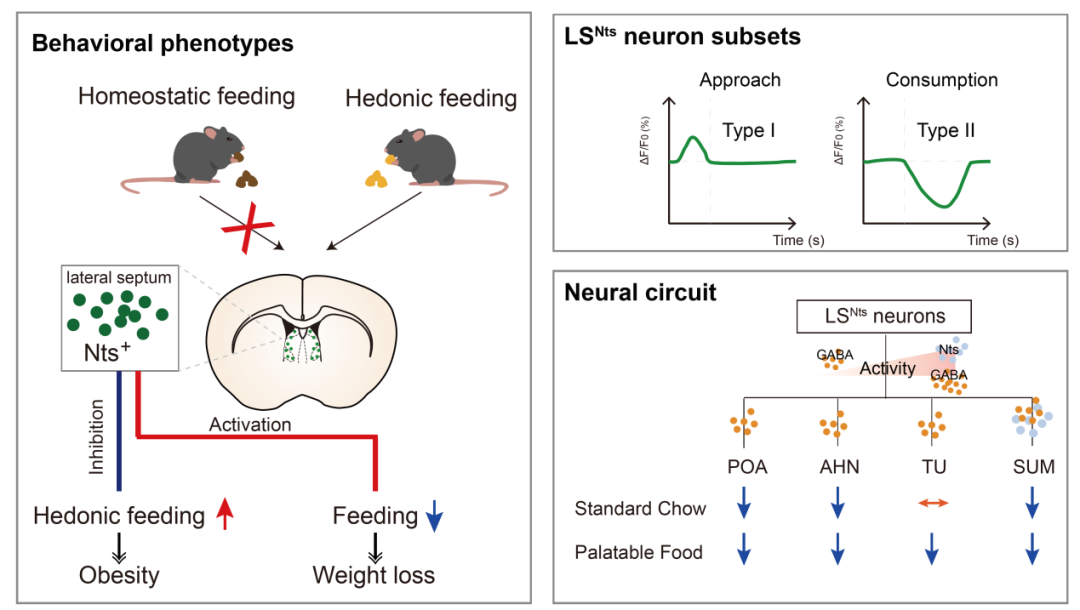

10、朱英杰团队发现调控享乐性进食的神经环路

2022年8月26日,朱英杰团队在Molecular Psychiatry (IF 15.9)在线发表题为A circuit from lateral septum neurotensin neurons to tuberal nucleus controls hedonic feeding 的研究论文。该研究揭示了以追求美食奖赏为动机的享乐性进食和以维持能量平衡为驱动力的稳态进食存在不同的大脑调控网络,科研团队运用基于c-fos的神经活动图谱绘制、RNA原位杂交、突触失活、光遗传学、化学遗传学、光纤钙记录和单细胞钙成像等技术,揭示了LSNts→TU神经环路对享乐性进食的特异性调控,是抑制享乐性进食、治疗肥胖和“食物成瘾”的潜在靶标。

图 | LSNts→TU神经环路调控享乐性摄食

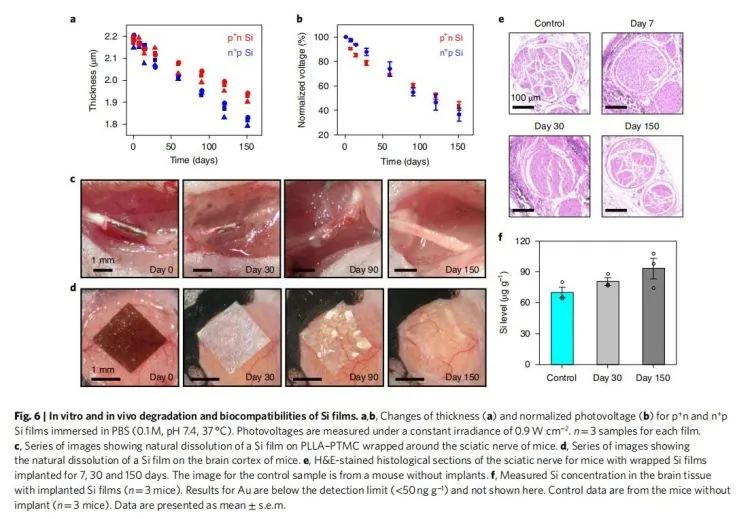

11、李骁健及合作团队发布最新脑机接口成果

2022年9月5日,李骁健与其合作团队在Nature Biomedical Engineering上发表题为Bioresorbable thin-film silicon diodes for the optoelectronic excitation and inhibition of neural activities 的最新研究成果 ,披露了利用光纳米神经遥控技术,实现将脑机接口设备微器件化,可灵活精创植入,使用寿命可控,以及无线交互信息。这一脑机接口应用于神经康复领域的前沿技术,不但由中国学者首创并持续引领,还是脑机接口从实验室走向临床的重要环节。

研究团队成功用较低的光能,通过光电纳米器件,使神经产生持续的兴奋,提高激活的转化率。其次,神经系统既有兴奋也有抑制效果,此次研究通过不同光电极性的微纳材料做的器件结构,成功做到抑制神经元的活性。

图 | 论文中有关传感器植入后可降解性的研究

12、朱英杰团队揭示大脑处理奖赏和厌恶的伏隔核平行环路新机制

2022年10月21日,朱英杰团队在Nature Communications 上发表了题为Reward and aversion processing by input-defined parallel nucleus accumbens circuits in mice 的文章,揭示了伏隔核两条平行环路分别调控奖赏和厌恶行为。

该研究提供了一种伏隔核(NAc)神经元编码奖赏和厌恶的环路新视角,回答了困扰领域多年的问题:为什么不同的谷氨酸输入在伏隔核介导相反的行为。本研究成果也有助于推动对奖赏与厌恶相关疾病防治的深入研究,例如,通过调控NAcPVT环路来治疗成瘾,调控NAcBLA环路来干预抑郁症等。

图 | NAcBLA神经元和NAcPVT神经元

分别投射到不同的下游脑区

13、毕国强/周正洪合作开发基于深度学习的cryoET数据处理算法和软件IsoNet

2022年10月29日,毕国强团队与美国加州大学洛杉矶分校周正洪团队合作,于Nature communications 发表了文章Isotropic reconstruction for electron tomography with deep learning,开发了一套基于深度学习的cryoET数据处理算法和软件IsoNet (软件下载地址:https://github.com/IsoNet-cryoET/IsoNet),有效解决了cryoET成像中的缺失锥效应和低信噪比问题。

通过不断优化人工神经网络架构、扩大训练样本集等手段,IsoNet算法将能够实现对细胞中每个蛋白分子的高分辨三维结构信息进行恢复,从而为真正实现可视化细胞原位每个蛋白分子的高分辨三维结构与组织分布奠定了基础。正如领域内专家Dimitry Tegunov 等人在推特上评价认为,IsoNet算法的思路将是cryoET技术的未来发展方向

图 |基于深度学习进行cryoET成像数据缺失锥

矫正与降噪的基本原理与流程

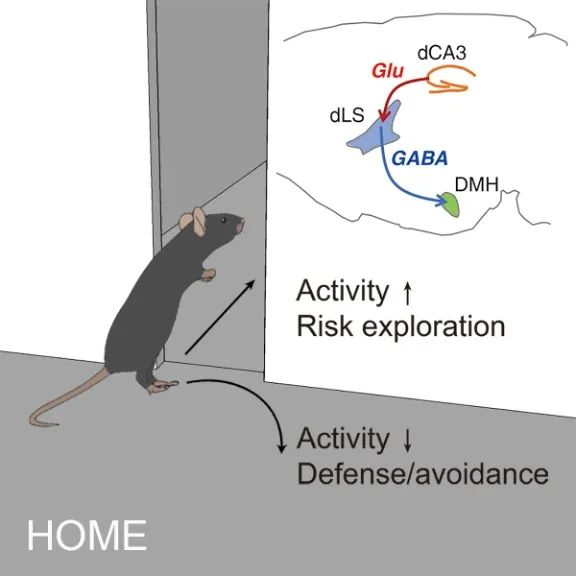

14、王立平团队和鲁艺团队揭示探索-防御行为平衡的神经环路机制

2022年11月1日,王立平研究员和鲁艺研究员团队在Cell 旗下期刊Cell Reports上在线发表题为A neural circuit from the dorsal CA3 to the dorsomedial hypothalamus mediates balance between risk exploration and defense 的研究论文。该研究揭示了背侧海马-背外侧隔核-背内侧下丘脑(dCA3-dLS-DMH)环路调控“危险探索-防御反应”平衡的机制,这不仅将为深入理解本能行为之间的相互作用提供新的实验和理论依据,还将为基于海马损伤的神经精神疾病(如癫痫、焦虑等)的诊疗研究提供新的思路。

图 |dCA3-dLS-DMH环路调控危险探索行为与防御行为平衡

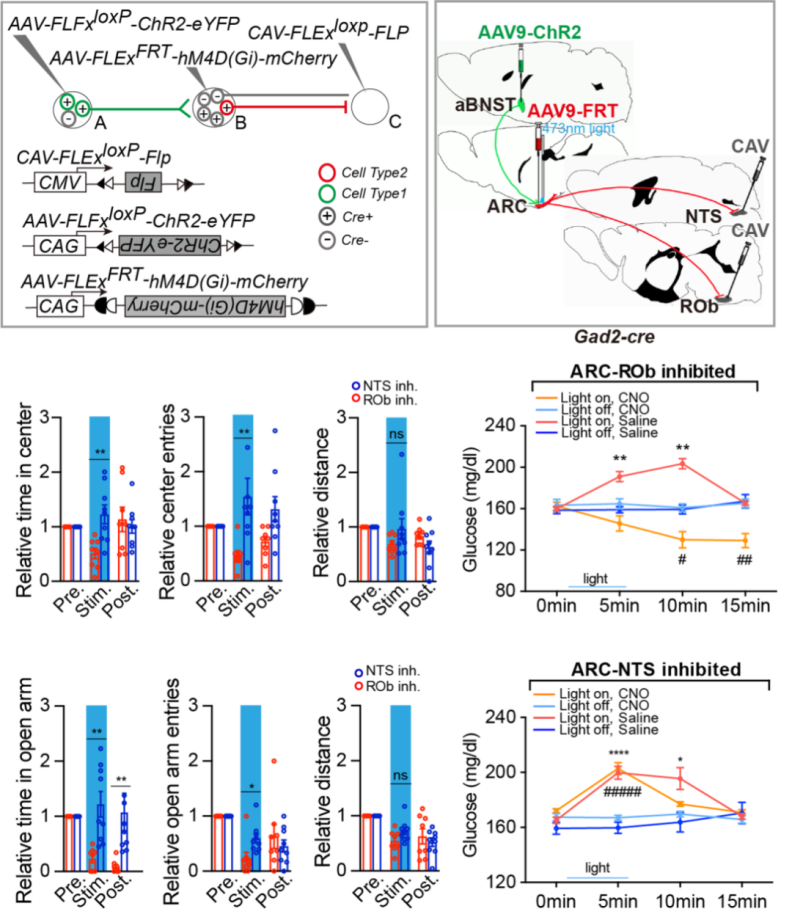

15、王立平团队发现大脑“平行处理”压力应激导致焦虑行为与血糖升高的神经环路

2022年11月8日,王立平团队在 Cell Reports 上发表题为Divergent neurocircuitry dissociates two components of the stress response, glucose mobilization and anxiety-like behavior的研究成果,揭示了aBNSTGad2+→ARCGad2+的环路分别通过投射到中缝隐核(The Raphe obscurus nucleus,ROb)和孤束核(The nucleus of solitary tract,NTS)协调血糖变化和焦虑样行为输出。

该研究从神经环路的连接解释了压力应激引起血糖上升的机制,揭示了大脑协调情绪行为输出和维持机体稳态平衡可能存在的保守而通用的策略,为进一步理解大脑作为机体功能调控的“司令官”角色提供证据。该研究成果也为理解临床上代谢性疾病发生发展的机制从整合生理学角度上提供了新思路,并为预防和治疗精神疾病和代谢疾病共患病提供新靶点。

图 | aBNSTGAD2→ARCGAD2→ROb和 aBNSTGAD2→ARCGAD2→NTS

分别介导压力引起的血糖升高和焦虑样行为产生

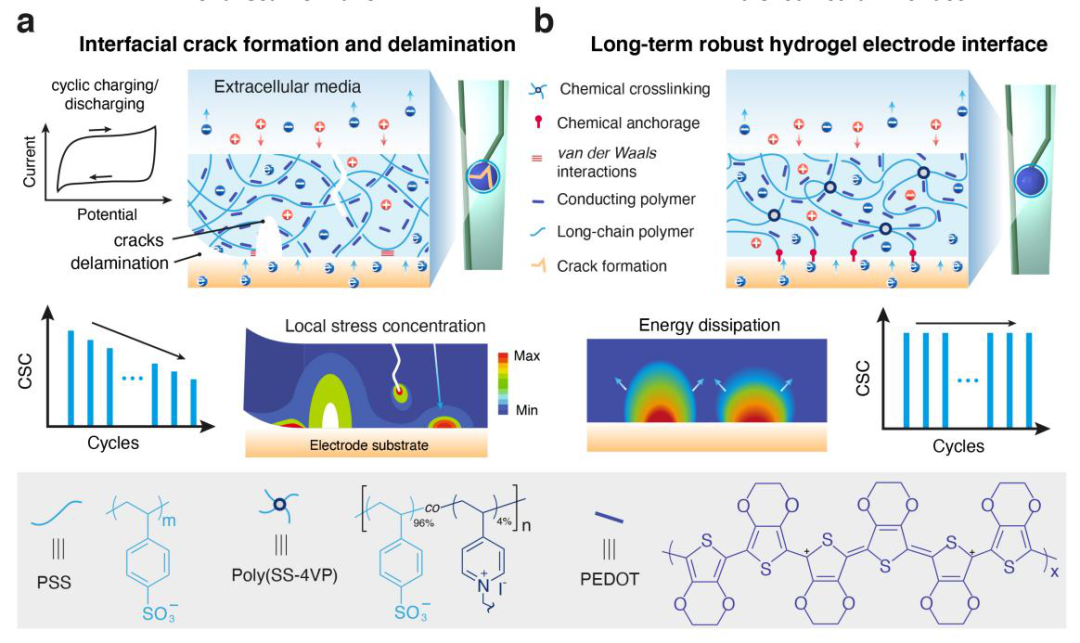

16、中科院深圳先进院鲁艺团队和南科大刘吉团队研发高效稳定的神经电极界面

2022年11月17日,中科院深圳先进院鲁艺团队联合南方科技大学刘吉团队在Advanced Materials 上发表文章Engineering Electrodes with Robust Conducting Hydrogel Coating for Neural Recording and Modulation,报道了一种普适高效的构筑方法,实现导电聚合物水凝胶与传统金属生物电极的稳定高效界面,用于神经信号记录和神经类疾病的电刺激治疗。

该团队通过将功能长链聚合物(聚(苯乙烯磺酸-co-4-乙烯吡啶)(Poly(SS-4VP))化学接枝到金属基底上,电化学沉积导电聚合物(如:PEDOT等)和进一步化学交联,制备出PEDOT: Poly(SS-4VP)互穿网络水凝胶(见图)。这类导电水凝胶涂层的构筑策略为高性能神经界面的构建、新一代脑机接口技术的开发,如神经类疾病的电生理记录和生物电子疗法等,提供了技术支撑。

图 | 稳定高效导电聚合物水凝胶神经电极涂层的设计原理

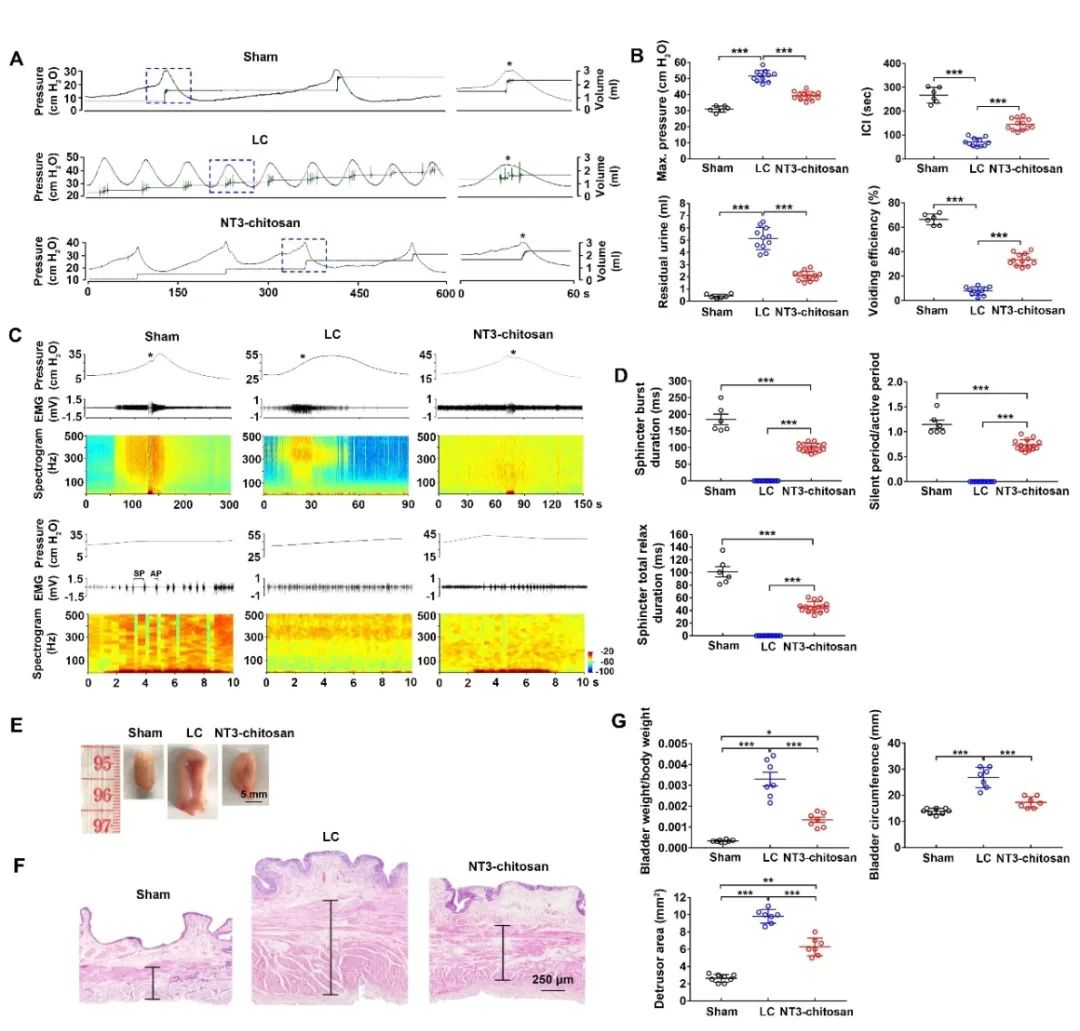

17、在脊髓损伤修复后新生神经元的正确连接控制膀胱功能的新进展

2022年11月29日,北航生物与医学工程学院李晓光团队、樊瑜波团队,首都医科大学杨朝阳教授团队,同济大学孙毅团队及脑所徐富强团队在Biomaterials发表题为Proper wiring of newborn neurons to control bladder function after complete spinal cord injury 的研究论文。本研究首次应用多种病毒神经示踪技术、光遗传学、化学遗传学和多重免疫荧光染色技术证明,NT3-壳聚糖生物活性材料可通过诱导内源性新生神经元产生,重建脊髓上排尿反射神经环路,使下尿路重获脊髓上控制;其诱导的新生神经元可整合到排尿反射神经环路中,重连控制下尿路的脊髓低级中枢和脊髓上脑高级中枢;同时证明了新生神经元在膀胱功能恢复中的重要作用。该研究首次揭示了中枢神经系统损伤后的功能恢复无需长距离的轴突再生,局部新生神经元和新生神经环路可促进损伤后的功能恢复,首次证明了新生神经元在功能恢复中的重要作用。为中枢神经系统损伤修复提供一种全新的策略,并进一步推动了医用生物活性材料在临床的应用。

图 | NT3-壳聚糖改善脊髓损伤大鼠神经源性

下尿路功能障碍(A-D),减少膀胱组织重塑(E-G)

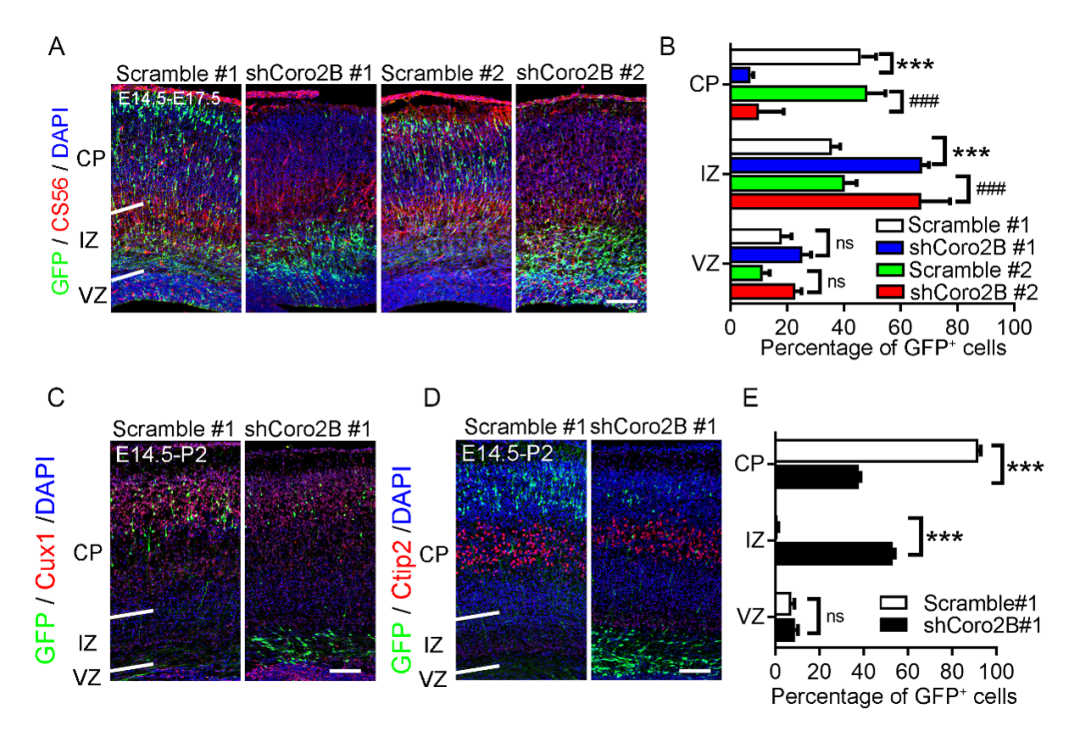

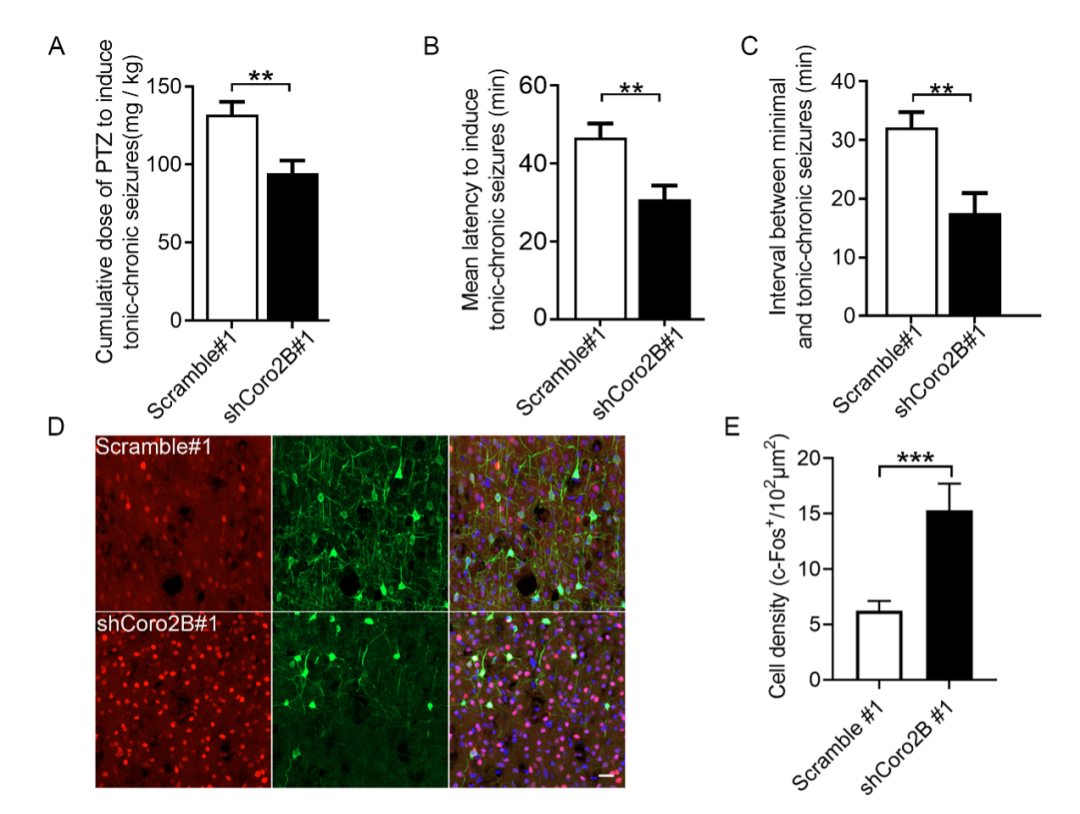

18、陈宇/陈岳文团队发现皮层发育过程中调控神经元迁移的关键分子机理

2022年12月6日,陈宇/陈岳文团队在Journal of Neuroscience上在线发表了题为Coronin 2B regulates neuronal migration via Rac1-dependent multipolar–bipolar transition 的研究论文,报道了一种高度表达于神经系统中的F-actin细胞骨架调控蛋白coronin 2B调控皮层发育过程中的神经元迁移过程。该团队与其他课题组的前期研究提示,coronin家族基因变异与癫痫、发育迟缓等神经发育障碍性疾病有关。研究人员采用子宫内胚胎电转染技术(in utero electroporation)敲减小鼠胚胎期皮层中的coronin 2B,会造成皮层神经元的迁移障碍。而在出生之后,缺少coronin 2B的神经元仍然大量滞留于皮层的脑室区(Ventricular zone, VZ)和中间区(Intermediate zone, IZ),表明coronin 2B是皮层神经元完成细胞迁移所必需的。

图1 | 敲减coronin 2B导致小鼠皮层神经元迁移障碍

图2 | Coronin 2B敲减的小鼠更易于被药物PTZ诱导出癫痫表现