Nature neuroscience|深圳先进院脑所/深港脑院朱英杰团队发现社会因素调控成瘾易感性的神经环路机制

5月12日,中国科学院深圳先进技术研究院朱英杰课题组在国际学术期刊《自然·神经科学》(Nature neuroscience)上发表最新研究成果。研究团队发现,两条多巴胺神经通路在成瘾的发生发展中起了非常关键的作用,“中脑-边缘”多巴胺通路促进毒品成瘾的形成,而“中脑-皮质”多巴胺通路抑制成瘾行为的发生;更重要的是,在社会竞争中获得胜利的体验可以重塑这两条多巴胺通路,并降低毒品成瘾行为。该研究为成瘾易感性的社会因素提供了新的机制解释和理论模型,并为成瘾的干预治疗提供了新的方案。

文章上线截图点

药物成瘾是一个日益严重的全球性公共精神健康问题。据联合国毒品和犯罪问题办公室发布的报告数据显示,全球使用毒品人数持续增加,2021年全球有超过2.96亿人使用毒品,比10年前增加了23%。然而,并非每一位新增的毒品使用者最终都会成瘾;也就是说,不同个体在成瘾易感性上存在差异。成瘾的易感性受到生物、心理和社会等诸多因素的影响。来自人类和其它灵长类动物的研究显示,社会等级是影响成瘾易感性的一个重要因素,多巴胺系统可能参与其中。但其具体的神经机制仍不清楚。

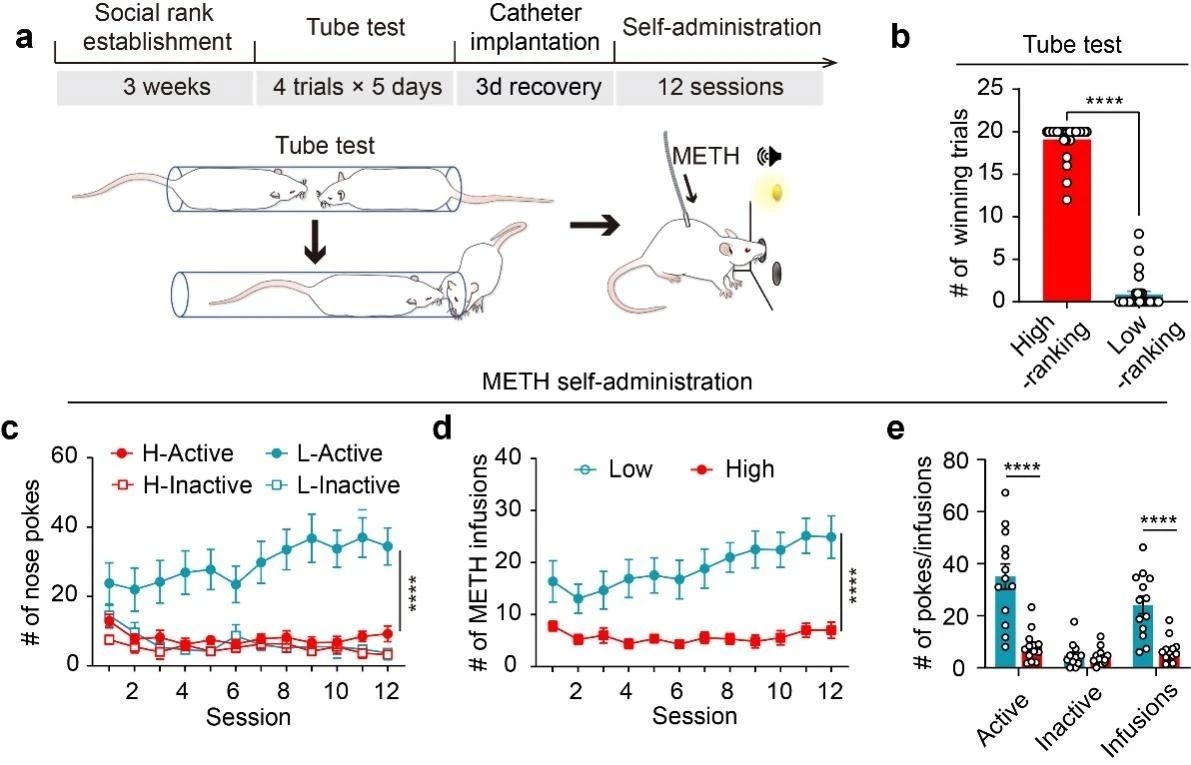

为了解决这一重要问题,研究人员首先将两只体型相近的雄性小鼠配对饲养,并使用“钻管实验(the tube test)”来衡量小鼠之间的社会等级。简单来说,就是把两只小鼠头对头放进一根细管,在实验中,将对方推出管子的小鼠被定义为“高等级小鼠”,被推出去的小鼠则为“低等级小鼠”。接着,研究人员让这些小鼠进行甲基苯丙胺(冰毒)自身给药实验,测试小鼠的成瘾行为。结果发现,低等级小鼠迅速习得甲基苯丙胺自身给药行为,而高等级小鼠则很少主动摄入甲基苯丙胺。

社会等级显著影响甲基苯丙胺自给药行为:低等级个体更快建立自身给药,而高等级个体则维持较低的药物摄入倾向

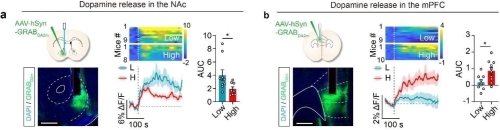

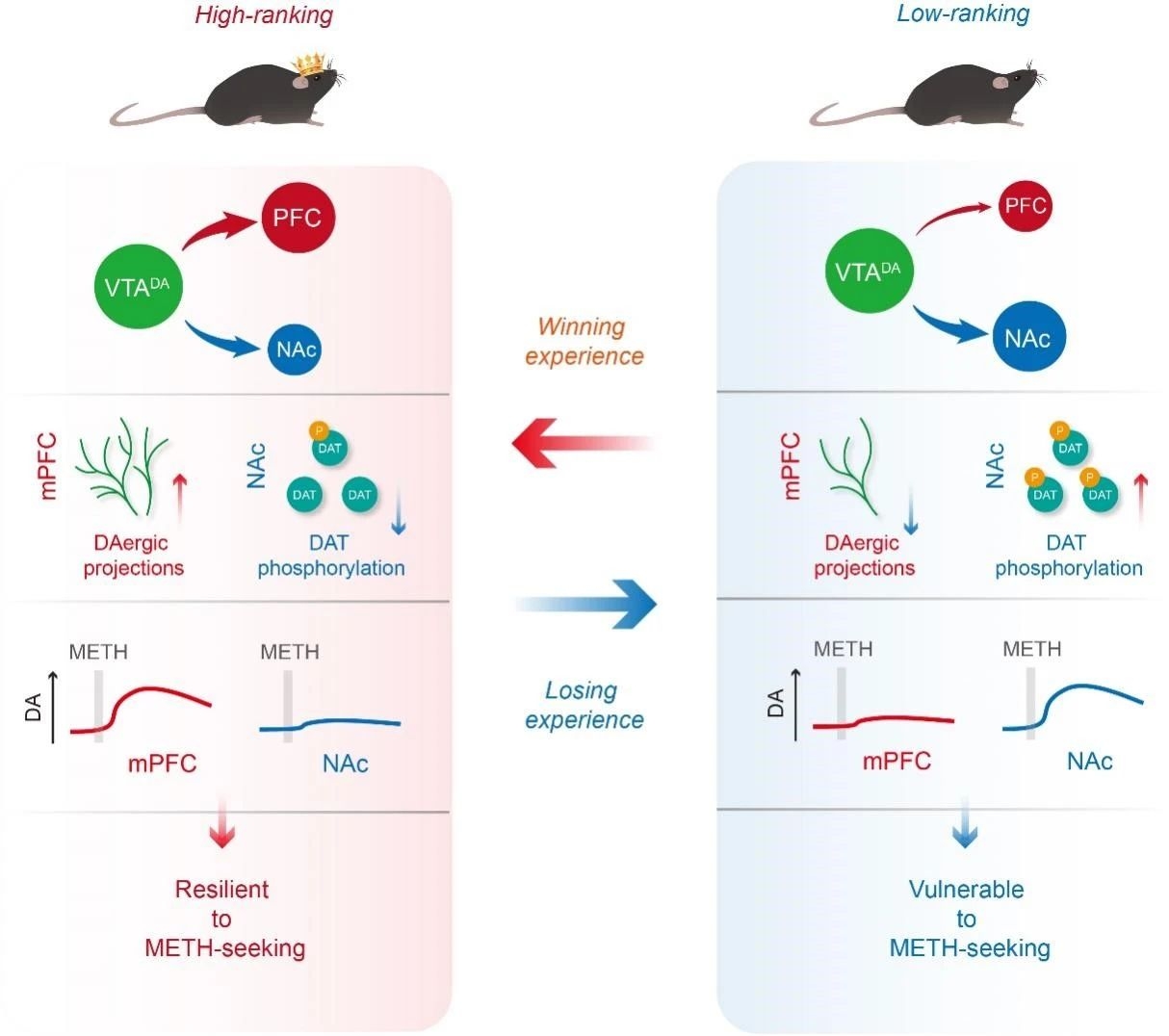

为了探索这一现象背后的神经机制,研究人员采用多种神经科学技术,发现两条重要的多巴胺能神经环路——“中脑-皮质”和“中脑-边缘”通路——在其中发挥关键作用。其中,“中脑-边缘”多巴胺通路是中脑腹侧被盖区(VTA)投射到伏隔核(NAc)的神经环路,是调控奖赏和动机的经典神经通路;而“中脑-皮质”多巴胺通路连接中脑多巴胺神经元与前额叶皮质(mPFC),其功能尚不完全清楚。利用光纤光度记录结合多巴胺荧光探针,研究者观察到,甲基苯丙胺在“高等级小鼠”的前额叶皮质诱发出更强烈的多巴胺释放;而在伏隔核,“低等级小鼠”的多巴胺释放则更高。进一步研究显示,在前额叶,“高等级小鼠”的多巴胺纤维密度更高;而在伏隔核,“低等级小鼠”的多巴胺转运体(DAT)呈现更高的的磷酸化水平。这些结果提示,社会等级可能通过差异性调控“中脑-皮质”和“中脑-边缘”多巴胺通路,从而导致不同社会等级动物在成瘾行为上的差异。

与低等级小鼠相比,甲基苯丙胺在高等级小鼠中诱发了更弱的伏隔核多巴胺释放,和更强的前额叶皮质多巴胺释放

为了验证这一假设,研究者们利用药理学和光遗传学等手段对这两条多巴胺环路进行干预。实验结果表明,降低“低等级小鼠”大脑伏隔核多巴胺转运体的磷酸化水平,能够显著降低其对甲基苯丙胺的摄入;而损毁“高等级小鼠”大脑前额叶皮质的多巴胺纤维,则会增加其甲基苯丙胺自身给药行为。更重要的是,通过光遗传激活“中脑-皮质”多巴胺通路,不仅提高了小鼠在钻管实验中获得胜利的可能性,同时也显著抑制了后续的甲基苯丙胺自身给药行为。

有意思的是,在钻管实验中,研究者们人为将“低等级小鼠”的身后堵住,这就使得“低等级小鼠”无法后退,只能逼迫“高等级小鼠”退让。每天重复实验5次,几天之后,“高等级小鼠”放弃了挣扎,很快就主动退让了; 而“低等级小鼠”则信心满满地获胜了。经过两周这样的行为学训练之后,原本“低等级小鼠”体验了胜利经历后,觅药行为大大下降;而原本“高等级小鼠”体验失败经历后,则倾向于形成高觅药行为。这个过程中还伴随着“中脑-皮质”和“中脑-边缘”多巴胺系统的重塑。这些结果提示,社会竞争中胜利的体验或许可以通过重塑多巴胺系统,来抑制甲基苯丙胺的觅药行为。

社会等级通过影响“中脑-皮质”和“中脑-边缘”多巴胺通路,调控甲基苯丙胺成瘾行为;胜利经历能够重塑这两条通路并抑制觅药行为

综上所述,研究团队发现社会等级通过差异性调控“中脑-皮质”和“中脑-边缘”多巴胺通路,进而影响药物成瘾易感性的个体差异。用通俗的话来说,在“低等级动物”中,“中脑-边缘”通路功能较强,而“中脑-皮质”通路则相对较弱,就如同强劲的油门搭配松散的刹车,使动物更容易对毒品产生渴求;相反,“高等级动物”则呈现出轻踩油门而用力刹车的状态,从而增强了对毒品的抵抗力。更为重要的是,社会竞争中的胜利体验能够重塑这两条多巴胺通路,改变成瘾行为。该研究为药物成瘾易感性的神经机制和社会因素提供了新的理论框架,同时也为成瘾治疗的新手段和干预策略提供了重要借鉴。

团队成员合影(通讯作者:一排左二朱英杰;第一作者:一排左一柳昱彤,二排左二邓潇斐,一排右一徐薇)

中国科学院深圳先进技术研究院朱英杰研究员为该论文的通讯作者,课题组助理研究员邓潇斐、副研究员徐薇和助理研究员柳昱彤为论文的共同第一作者。该研究在科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目和国家自然科学基金委等经费的资助下完成。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41593-025-01951-0